야구 경기가 열릴 때마다 팬들은 볼 판정 하나하나에 일희일비한다. 응원하는 팀의 투수가 공을 던질 때, 스트라이크가 분명해 보이는 공이 볼로 판정되면 당장이라도 심판 멱살을 잡을 것처럼 거센 역정을 낸다. 반대로 볼이 될 공이 스트라이크로 판정되면 은근한 미소를 짓기도 한다.

그동안 필자는 야구공작소에 올린 글을 통해, 이렇게 팬들의 희비가 엇갈리는 순간을 대상으로 포수의 프레이밍(소위 ‘미트질’) 능력을 계량화하는 방법과 그 결과를 소개해왔다. 익숙하지 않은 이를 위해 부연하자면 프레이밍은 포수가 투수의 공을 잡을 때 스트라이크 판정을 더 많이 얻어내기 위한 포구 동작 및 기술을 뜻한다. 볼이 되는 공을 심판 눈에 스트라이크로 보이게 하는 경우가 잦을수록 포수의 프레이밍 실력이 탁월하다고 한다.

눈치가 빠른 사람이라면 프레이밍이 포수의 시점에서 볼 판정 결과를 바라본 것이며, 그 시점의 주체를 투수로 옮겨 볼 수도 있다는 것을 알아차렸을 것이다. 즉, 어떤 투수가 스트라이크 판정을 통해 가장 많은 이득 혹은 손해를 봤는지 집계할 수도 있다는 뜻이다. 말 나온 김에 한 번 살펴보자.

계산 방법

그동안 프레이밍 득점을 집계할 때는 주로 스트라이크 판정 비율을 회귀분석으로 추정하는 모델을 사용했다. 여기서는 이와 달리 MLB의 베이스볼 서번트(Baseball Savant)에서 주로 사용하는 ‘섀도 존(Shadow Zone)’ 기반 모델을 사용하기로 했다.

섀도 존이란 스트라이크 존의 모서리 인근의 영역이다. 쉽게 말해 심판의 판정확률이 오락가락해 스트라이크가 될 수도 있고 볼이 될 수도 있는 곳으로, 포수가 프레이밍을 통해 이득이나 손해를 보기 가장 쉬운 영역이라 할 수 있다. 프레이밍을 잘하는 포수는 이 영역에서 많은 스트라이크를 건져낼 것이고, 반대로 나쁜 포수는 볼 판정을 많이 받을 것이다.

투수 입장에서는 리그 전체와 비교했을 때 이 영역에서 볼을 많이 얻을수록 스트라이크 판정 때문에 손해를 봤다고 말할 만하다. 반대로 스트라이크를 많이 얻어낸 투수라면 심판진의 편애를 받는 것 아니냐는 미심쩍은 눈초리가 따라다닐지도 모른다.

‘섀도 존’에서 스트라이크 비율이 높은 투수일수록, 그리고 많은 공을 던진 투수일수록 판정으로 이득을 더 많이 봤을 것이다. 판정 이득은 추가로 얻어낸 스트라이크 1개에 볼과 스트라이크의 득점가치 차이(평균 0.11점 수준)를 곱해 계산했다.

유희관과 듀브론트

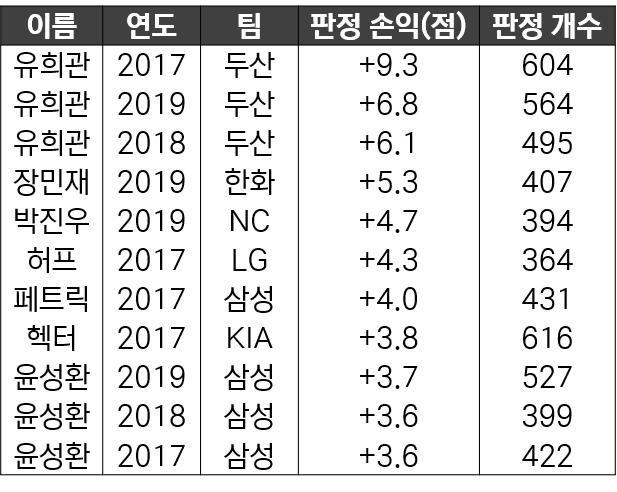

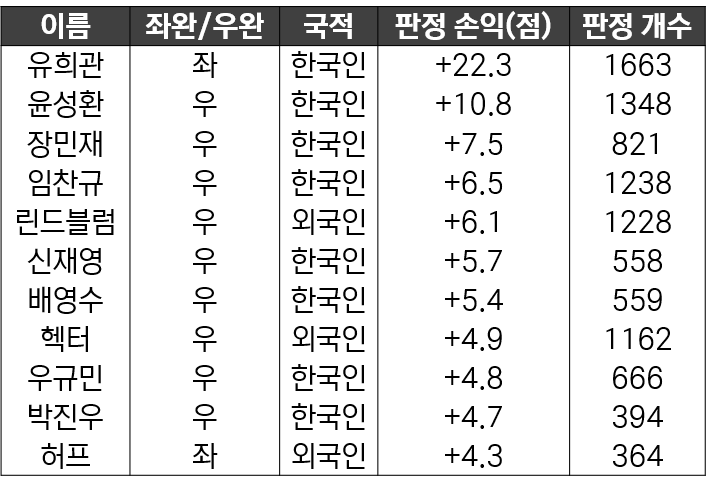

집계 대상은 올해를 제외한 지난 3년간, 2017~2019시즌으로 제한했다. 투수 별 ‘섀도 존’에 들어와 판정받은 공의 개수 중앙값은 123이었는데, 이를 최소 집계 조건으로 삼았다. 3년간 가장 많은 이득을 본 투수의 시즌은 다음과 같았다.

그동안 야구팬들 사이에 선입견처럼 남아있던 인상이 어느 정도는 사실에 가까웠던 것 아닐까. ‘유희관 존’이라는 기분 좋지만은 않은 수식어를 만들어낸 유희관이 1~3위를 독식했다.

상위권에는 대체로 컨트롤이 뛰어난 투수의 이름이 많이 보인다. 유희관, 장민재, 윤성환은 모두 구속은 느리지만 제구력을 바탕으로 경기를 풀어가는 유형의 투수다. 메이저리그에 진출한 조쉬 린드블럼의 이름이 13위에 있는데(2019시즌), 린드블럼 역시 구속뿐 아니라 탁월한 제구력을 갖춘 투수였다.

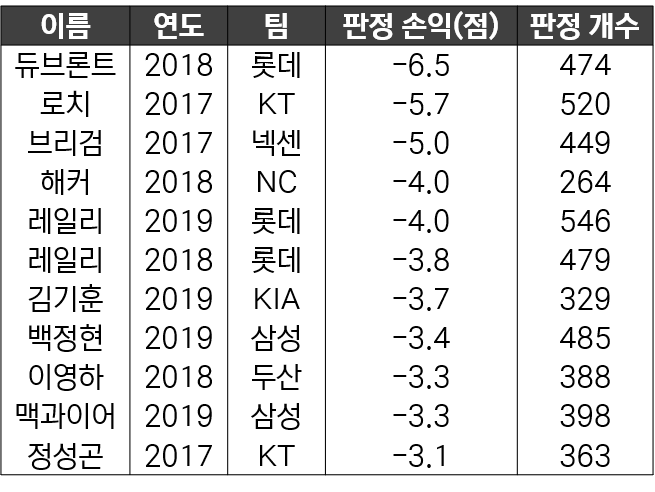

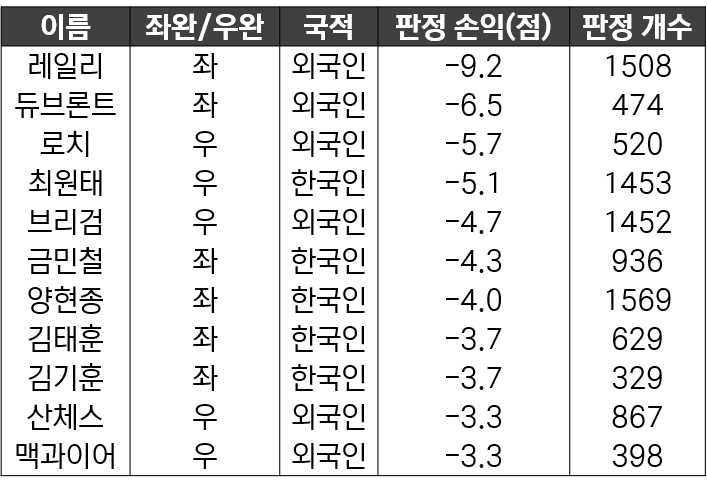

반대로 손해를 많이 본 투수의 시즌은 아래와 같았다.

상위권에 제구력이 뛰어난 투수가 많이 보인다고 했다. 그렇다고 해서 하위권 투수들의 컨트롤이 엉망이라는 뜻은 아니다. 브룩스 레일리, 에릭 해커, 제이크 브리검처럼 우수한 제구력을 갖춘 투수의 이름이 보인다는 것이 그 증거다.

펠릭스 듀브론트의 이름을 보면서 안타까운 마음이 들었다. 강민호가 떠난 롯데의 안방에는 지금까지도 쉽게 메워지지 않는 구멍이 2018년부터 뚫려 있다. 본인의 실력이 기대에 못 미치기도 했지만, 듀브론트의 이름이 맨 아래에 놓여있는 것을 단지 선수 본인의 탓으로 돌리기엔 그가 처한 상황이 쉽지 않았음을 모두가 안다.

이렇게 결과만 보면 밋밋한 느낌이 들어 두 가지 기준을 놓고 비교해보기로 했다. 첫째는 외국인 선수와 한국인 선수 간에 판정 손익의 차이가 있는지, 둘째는 우완과 좌완 사이에 차이가 있는지 여부다.

외국인 vs 한국인, 우완 vs 좌완

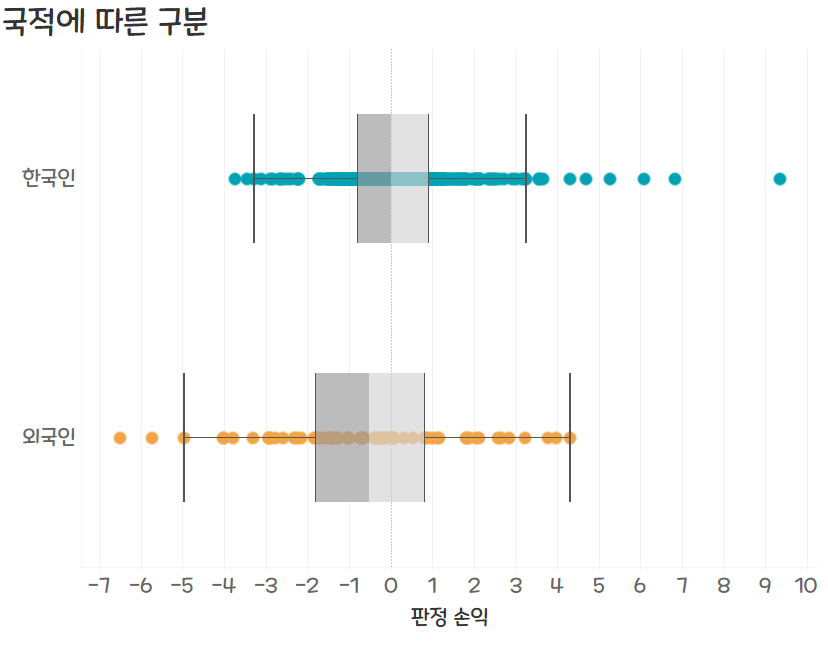

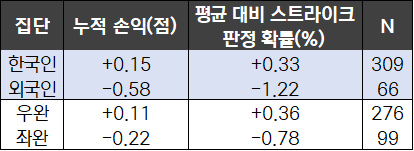

집계 대상에 한국인 투수 시즌은 309개가 포함되어 있었고, 외국인 투수 시즌은 66개가 포함되어 있었다. 한국인 투수 집단의 스트라이크 판정 손익 평균은 0.15점, 중앙값은 0.00점이었다. 반면 외국인 투수 집단의 경우 평균은 -0.58점, 중앙값은 -0.52점이었다.

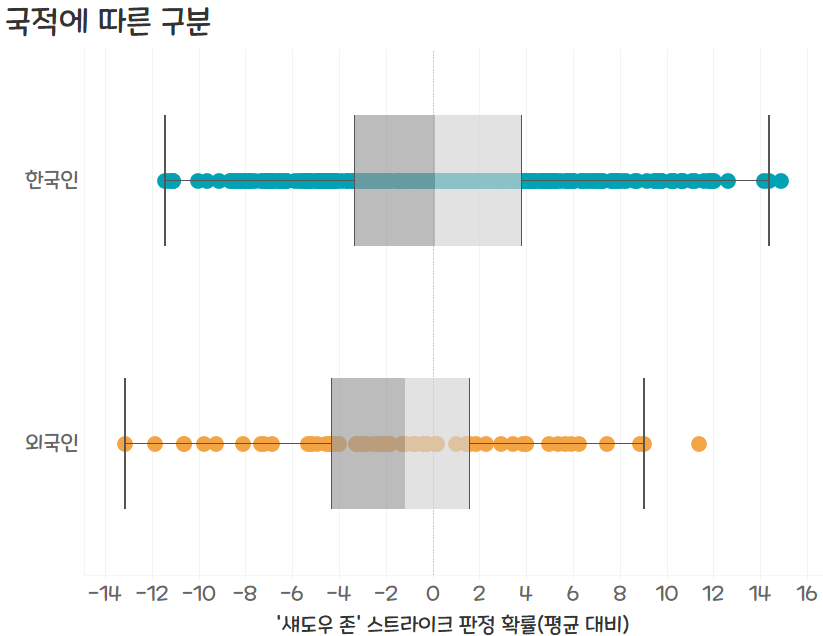

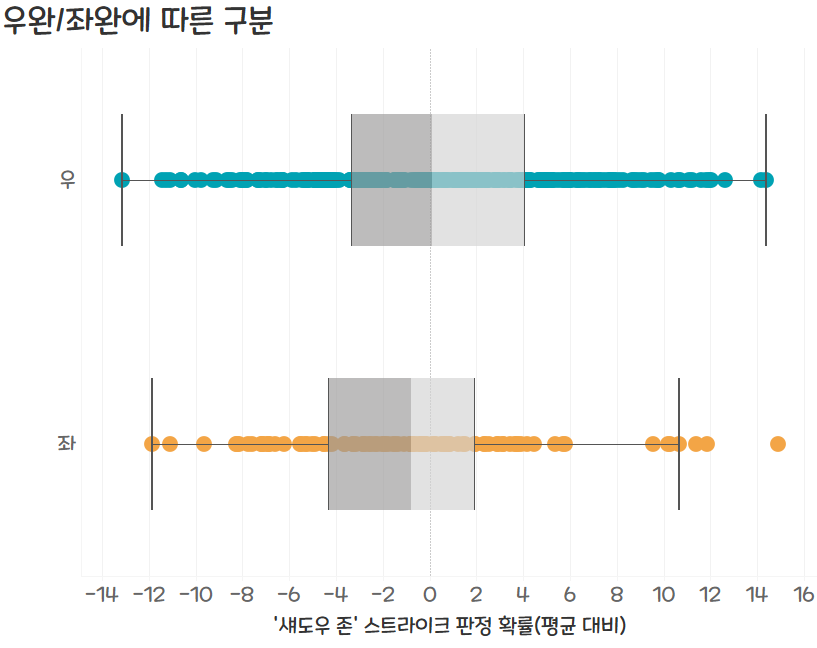

이렇게 누적 득점을 놓고 비교했을 때 문제점은, 투수마다 섀도 존에 던져서 스트라이크/볼 판정을 받은 공의 개수가 다르다는 것이다. 이 문제에 대한 대안 중 하나는 누적 득점을 대신해 스트라이크 판정 확률(리그 평균 대비)을 기준으로 살펴보는 것이다. 과연 같은 결과가 나왔을까?

이번 결과도 외국인 투수에게 웃어주지 않았다. 평균 대비 판정 비율의 경우 한국인 투수 집단의 평균은 +0.33%, 중앙값은 +0.00%였다. 반면 외국인 투수 집단의 평균은 -1.22%, 중앙값은 -1.18%였다.

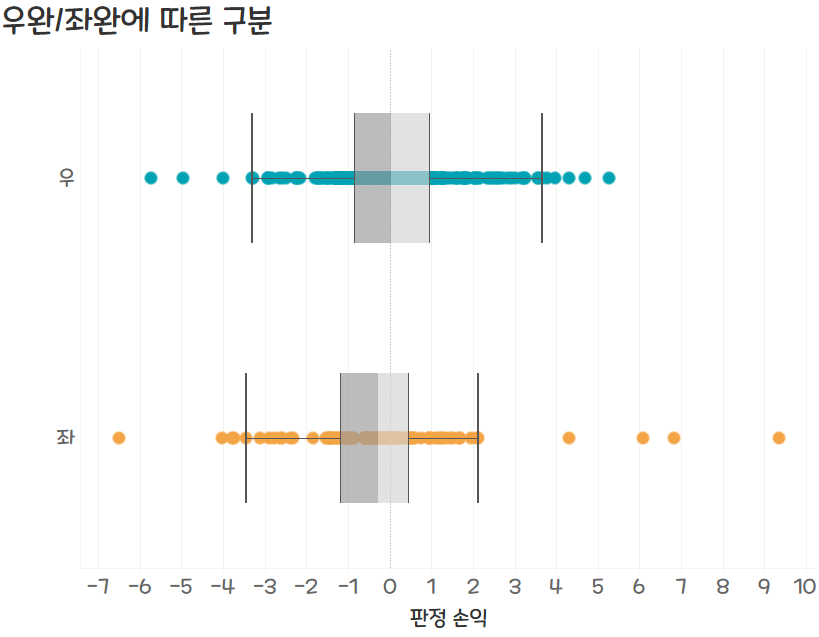

같은 방식으로 우완, 좌완 두 집단으로 나눠 비교한 결과는 다음과 같았다.

우완 집단 276개 표본의 스트라이크 판정손익 평균은 +0.11점, 중앙값은 +0.03점이었다. 좌완 집단 99개의 경우는 평균이 -0.22점, 중앙값이 -0.21점이었다. 한편 판정 비율의 경우, 우완 집단의 평균은 리그 평균 대비 +0.36%, 좌완 집단은 -0.78%였다. 누적 지표와 비례 지표 양쪽에서 모두 우완 투수 집단 쪽에 웃어주는 결과였다.

지금까지의 결과를 모두 정리하면 다음과 같다.

과연 이 결과를 유의미하게 받아들일 수 있을까? 한국인과 외국인, 우완과 좌완 등 2개 표본 집단으로 나눠 t검정을 실시한 결과는 ‘유의미하다’였다. 3년간의 결과를 토대로 한다면, 외국인 투수가 한국인 투수보다 스트라이크 존 판정에서 손해를 보고, 좌완 투수가 우완 투수보다 더 많은 볼 판정을 받았다는 주장이 가능하다는 뜻이다.

좌완 외국인의 눈물?

이렇게 나온 해석을 그대로 받아들이기엔 약간의 문제가 있다. 적은 표본과 생존자 편향 등의 문제가 남아있기 때문이다.

예컨대 지금까지의 해석대로라면 KBO리그는 좌완 외국인 투수가 제일 손해를 보기 쉬운 환경이라는 얘기가 된다. 실제로 분석 대상이 된 2017~2019년 3년간 스트라이크 판정에서 가장 큰 손해를 본 것은 레일리였다. 하지만 4번째로 손해를 많이 본 최원태는 우완 한국인 투수로 레일리와 정반대의 집단에 속한다.

또한 판정의 결과를 온전히 투수의 특성에서 비롯된 것으로 보기도 어렵다. 뛰어난 팀원을 만나지 못한 불운의 산물일 가능성도 있다. 가령 큰 손해를 본 레일리와 듀브론트는 한국에서 내내 롯데 소속으로 뛰었다. 그리고 두 선수가 막심한 피해를 본 2017년과 2018년 롯데 포수진의 프레이밍 득점은 리그에서 바닥을 기었다.

따라서 여기 나온 분석 결과를 절대적인 불변의 진리로 받아들이기는 어렵다. 결과에 대한 원인 분석도 전혀 이뤄지지 않았다. 투수가 스트라이크 판정에서 이득을 봤거나 손해를 봤다면 인종, 국적, 소속 구단과 같은 야구 외적인 요소보다는 어떤 포수와 호흡을 맞췄는지, 어떤 투구 성향과 어느 정도의 제구력을 지녔는지 등 야구 내적인 요인에서 먼저 원인을 찾아보는 것이 합리적이다. 일단은 이 글에 나온 내용은 단순한 흥미 차원에서만 즐기길 당부한다.

야구공작소 박기태 칼럼니스트

도움: 박선후, 곽찬현

에디터: 홍기훈

일러스트: 송인호

ⓒ야구공작소. 출처 표기 없는 무단 전재 및 재배포를 금합니다. 상업적 사용은 별도 문의 바랍니다.

하위권 선수들은 투구폼이 대부분 디셉션이 있는 선수들인거 같은데요??

판정

스트 와 볼 의 가산치가 스트가 높기 때문에 이건 보더라인 승부가 많은 투수일 수록 유리 할수 밖에 없음