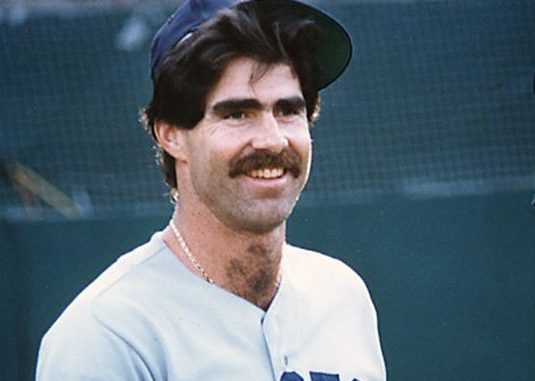

[야구공작소 양정웅] 얼마 전, 야구계에 하나의 부고(訃告)가 미국에서 전해졌다. 지난 5월 27일(현지 시각), 전 메이저리그 선수였던 빌 버크너가 향년 69세의 나이로 세상을 떠났다는 소식이었다. 버크너는 수년간 치매의 일종인 ‘루이소체 치매(Lewy body dementia)’를 앓아 오다가 세상과 작별했다. 온 가족이 모여 그의 마지막을 함께했다.

은퇴 후 꽤 긴 시간이 흘러 이제는 버크너의 활약상이 잊히고 있다. 그러나 버크너는 1960년대부터 1990년대까지 메이저리그에서 생존했던 만만하게 볼 수 없는 선수다. 비록 아슬아슬하게 걸치긴 했지만 말이다. 한 번뿐이지만 1981년에는 올스타에도 선정됐고, 81~82년엔 MVP 투표 10위 안에 들었다. 적극적인 타석 접근법 때문에 볼넷은 적었지만 안타를 많이 생산했고, 1980년에는 내셔널리그 타격왕에도 올랐다. 발목을 다치기 전까지는 외야 수비도 곧잘 하며 30도루를 해낸 선수였다.

하지만 사람들은 빌 버크너를 이런 기록들로 기억하지는 않는다.

1986년 월드 시리즈, 그리고 이어진 악몽

LA 다저스와 시카고 컵스를 거쳐 빌 버크너는 1984년 컵스 경영진과의 불화로 인해 보스턴 레드삭스로 트레이드된다. 트레이드 상대는 데니스 에커슬리였다. 트레이드 첫해에는 평범한 모습을 보여줬지만 1985년에는 16홈런과 타율 0.299를 기록하며 반등에 성공했다. 1986년에는 9월에만 8홈런 22타점을 쏟아내며 보스턴이 아메리칸리그 동부지구에서 우승하는 데 공헌했다.

하지만 버크너의 1986년이 마냥 좋은 것만은 아니었다. 1975년에 발목을 다친 버크너는 이후 발목 부상을 고질병으로 안고 뛰어야만 했다. 이 때문에 경기 후반부에는 버크너가 빠지고 데이브 스테이플턴이 1루 대수비로 들어가는 일이 잦았다. 캘리포니아 에인절스(현 LA 에인절스)와의 아메리칸리그 챔피언십시리즈 7차전까지 가는 동안 버크너의 몸 상태는 더 안 좋아졌다. 7차전에서는 선발 3번타자로 출전했다가 3회 내야안타를 친 후 바로 스테이플턴과 교체되기도 했다.

그리고 시작된 뉴욕 메츠와의 월드시리즈. 버크너는 월드 시리즈 내내 꾸준히 선발 1루수로 나섰다. 그러나 1, 2, 5차전에서는 경기를 끝까지 소화하지 못하고 후반부에 대수비와 교체돼 더그아웃으로 들어가야만 했다. 그리고 운명의 6차전, 그때까지 월드 시리즈 23타수 4안타 1타점에 그쳤던 버크너는 이날도 3번 타자 1루수로 선발 출전, 타석에서 5타수 무안타를 기록했다. 그러나 보스턴 벤치는 끝까지 그를 1루수로 밀고 나갔다.

그리고 모두가 아는 플레이가 10회 말에 나왔다.

보스턴 불펜의 난조로 2점 차 리드가 날아간 10회 말 2사 2루, 무키 윌슨이 친 빗맞은 타구는 1루 쪽으로 굴러갔다. 잡더라도 윌슨의 주력을 고려한다면 아슬아슬한 상황이었다. 그러나 몸이 정상이 아니었던 버크너는 이 평범하다면 평범한 타구를 잡지도 못하고 뒤로 흘렸다. 2루 주자 레이 나이트가 홈으로 들어오며 이 경기의 승자는 메츠로 바뀌었다. 결국 보스턴은 이어진 7차전까지 내주며 우승 트로피 바로 앞에서 고개를 떨궈야만 했다.

버크너에게 악몽과도 같았던 1986년은 이렇게 저물었다. 버크너는 이후 1990년까지 현역 생활을 이어갔다. 하지만 그의 삶엔 많은 변화가 생겼다. 1987년 시즌 중 에인절스로 트레이드된 그는 1988년에는 캔자스시티 로열스, 1990년에는 다시 보스턴으로 옮기는 등 많은 이적을 겪어야 했다.

하지만 그에게 잦은 이적보다 더 아팠던 것은 주위의 따가운 눈총이었다. 메이저리그에서도 극성맞기로 유명한 보스턴 팬덤에 소위 ‘찍힌’ 버크너와 그의 가족은 오랜 시간 고통을 겪어야만 했다. 버크너의 자녀는 학교에서 “너희 아빠는 볼을 놓쳤기 때문에 은퇴한 거야”라는 말을 듣고 집으로 돌아와 “아빠, 그게 무슨 뜻이야?”라고 묻기도 했다. 결국 그의 가족은 보스턴을 떠나 아이다 호 인근으로 거처를 옮겼다. 그리고 그의 이름은 십수년간 회자됐다.

과연 버크너만의 잘못일까

야구는 사람이 하는 스포츠다. 어떤 계기로 팀 전체가 반등할 수도 있고, 반대로 추락할 수도 있다. 빌 버크너의 결정적인 실책이 1986년의 보스턴을 준우승팀으로 만들었을 수도 있다. 그의 실책 하나가 6차전을 내주는 결정적 계기가 됐을지 모른다. 그러나 이후 여러 곳에서 지적했듯이 보스턴이 우승하지 못한 가장 큰 이유로 그를 드는 건 억울한 일이라고 할 수 있다.

그 플레이에 대해 살펴보자. 당시 보스턴 벤치는 이 실책을 막을 하나의 카드를 가지고 있었다. 바로 스테이플턴을 대수비로 넣는 것이었다. 이미 1, 2, 5차전에서 검증된 방법을 버린 보스턴은 6차전 연장까지 버크너를 필드에 세웠다. 리드가 없어져 타석이 또 돌아올까 봐 버크너를 계속 기용한 것이라면 보스턴은 이미 6차전을 포기한 것이나 마찬가지다.

버크너를 제외하고도 월드 시리즈 6, 7차전에서 보스턴의 선수 기용은 의문을 자아냈다. 로저 클레멘스의 6차전 강판, 경험이 부족했던 마이크 그린웰을 결정적인 상황에 투입한 것, 6차전에서 이미 2.2이닝을 던졌고 4실점으로 패전투수가 된 캘빈 슈랄디를 7차전에도 기어이 결정적인 상황에 투입하는 등 보스턴 벤치의 움직임은 결과적으로 팀을 패배의 구렁텅이로 이끌었다.

한 마디로, 모든 것이 버크너의 잘못은 아니라는 것이다.

마녀사냥

사람들은 어이없는 패배를 믿을 수 없어 한다. 그 감정은 곧 분노로 변하고, 그 화살들은 한곳으로 모이곤 한다. 그렇게 희생양이 된 사람들은 버크너 말고도 여럿 있다. 물론 그들이 팀 패배에 아무런 연관이 없다고 할 수는 없지만, 사람들은 그들에게 필요 이상의 분노를 쏟아내곤 했다.

2003년 내셔널리그 챔피언십 시리즈 6차전의 ‘스티브 바트만 사건’을 떠올려 보자. 바트만은 파울 타구를 잡으려고 손을 뻗었고, 이 타구를 잡으려던 컵스 좌익수인 모이세스 알루는 그 공을 잡지 못했다. 그리고 팀은 졌다. 이날 패배는, 그리고 시리즈 패배는 온전히 바트만의 잘못인 걸까.

바트만 사건 역시 그렇게 쉽게 생각하면 곤란하다. 말린스의 루이스 카스티요가 친 그 타구는 어쨌든 그라운드가 아닌 관중석에 떨어지는 볼이었다. 쉬운 타구는 아니었다는 것이다. 좌익수 알루의 감정적인 몸짓이 사건을 더 키웠지만 알루가 그렇게 광분할 상황도 아니었다. 그 외에도 프라이어가 120구 가까이 던지며 7회에 지친 모습을 보이게 두고, 뒤늦게야 투수를 바꾸며 결국 한 회에 8점을 내줬던 것들도 생각해볼 수 있다. 여러 요인으로 인해 패배했지만 그 분노는 바트만에게 향했고 팬덤, 언론 가릴 것 없이 그를 물어뜯었다.

사실 ‘될 팀은 되고, 안 될 팀은 안 된다’라는 것이 더 맞을 것이다. 2001년의 애리조나 다이아몬드백스에서 그 사례를 찾을 수 있다. 김병현이 월드 시리즈 4차전과 5차전에서 연속으로 블론세이브를 저지른 것은 팀에게 치명타가 될 수 있었다. 하지만 애리조나는 이를 비웃기라도 하듯이 7차전에서 우승을 차지했다. 1986년의 보스턴이나 2003년의 컵스는 여러모로 성공하기 어려운, ‘안 될 팀’이었지 한 사람이 망친 팀은 아니었다.

용서는 우리가 하는 것이 아니다

빌 버크너와 스티브 바트만은 여러 공통점이 있다. 둘 다 월드 시리즈 우승이 오래된 팀과 관련됐고, 오랜 시간을 비난 속에서 살아왔고, 자신을 찾는 구단의 요청을 모두 거절했다. 버크너는 1990년 보스턴에 돌아온 후 홈 팬들의 기립박수를 받기도 했지만 이후 구단의 여러 시구 요청을 거절했다. 바트만 역시 파울볼 폭파 행사, 월드 시리즈 우승 기념 카퍼레이드 등 여러 이벤트를 정중히 사양했다.

그리고 이들은 ‘저주’가 끝난 이후 팬과 언론에 ‘용서’받았다는 공통점도 있다. 뭔가 이상하다. 용서? 과연 그들이 용서할 처지였을까? 실제로 버크너는 2004년 월드 시리즈에서 보스턴이 우승한 이후 이러한 ‘용서’에 대해 불쾌감을 표시했다. 바트만 역시 우회적으로 표현했지만 지난날의 고통에 대해서 언급하기도 했다. 피해자를 용서한다는 것, 어색하기 그지없다.

2008년 보스턴의 홈 개막전. 그동안 팀의 요청에도 공식 행사에 일절 나서지 않던 버크너는 마침내 시구를 승낙하고 펜웨이파크를 찾았다. 눈시울이 붉어진 채로 시구를 한 버크너는 소감을 묻는 말에 이렇게 대답했다.

“I really had to forgive, not the fans of Boston, per se, but I would have to say in my heart I had to forgive the media for what they put me and my family through. So, I’ve done that and I’m over that.’’

에디터=야구공작소 조예은

ⓒ야구공작소. 출처 표기 없는 무단 전재 및 재배포를 금합니다. 상업적 사용은 별도 문의 바랍니다.

댓글 남기기