[야구공작소 박기태] 올해 메이저리그 분석가들의 관심사 중 하나는 ‘플라이볼(뜬공) 혁명(Flyball Revolution)’이다. 타자에게 가장 이상적인 타구는 총알 같은 라인드라이브(직선타) 혹은 뜬공이다. 땅볼은 내야수에게 잡힐 위험이 높아 생산성이 낮기 때문이다. 최근 몇 년 동안 죽이 되든 밥이 되든 공을 띄워야 생산성이 높아진다는 걸 타자들이 알게 되면서, 의도적으로 공을 띄우는 훈련을 해 성적이 향상된 선수들이 많아지고 있다. ‘플라이볼 혁명’은 이런 유행에 이름을 붙인 것이다.

LA 다저스의 저스틴 터너, 워싱턴 내셔널스의 다니엘 머피, 라이언 짐머맨 등이 ‘플라이볼 혁명’의 대표 사례로 떠오르고 있다. 이들 모두 땅볼을 줄이고 공을 강하게 띄워 성공했다. 이에 많은 전문가와 현장의 지도자들이 빠른 타구를 띄우도록 지도하는 방법을 연구하는 데 골몰하고 있다.

그러나 이에 완전히 반대되는 사례가 하나 있다. 콜로라도 로키스 타선에서 예상 밖의 돌풍을 일으키고 있는 마크 레이놀즈다.

<완벽하게 환골탈태한 마크 레이놀즈의 올 시즌 성적>

레이놀즈는 그동안 공갈포의 대명사로 불렸다. 그는 메이저리그 역사상 9번밖에 없는 단일시즌 200회 기록을 세 번이나 세웠다. 2009년에는 역대 최다인 223삼진을 기록했다. 대신 30개가 넘는 홈런과 많은 볼넷을 강점으로 삼는 타자가 그였다. 하지만 2013년부터 2015년까지 3년간 출루율 3할을 간신히 넘기는 등 하락세가 찾아왔다. 지난해 콜로라도에 입단해 성적을 끌어올렸지만 선수로서의 가치는 많이 낮아져 있었다. 시즌 후 KBO리그의 한 팀에서 300만 달러에 영입 제안을 받았다는 보도가 나올 정도였다.

그러나 레이놀즈는 하락세의 마지막이었던 2015년부터 변화를 시작했다. 당시 소속팀이었던 세인트루이스 카디널스의 존 메이브리 타격 코치가 그를 도왔다. 이전까지 레이놀즈는 지나치게 강한 스윙을 하는 타자였다. 힘은 장사였지만 파워에 몰두해 정확성이 떨어졌다. 홈런에 집중하다 보니 공을 띄우는 데만 온 신경을 쏟았다. 많은 삼진과 낮은 타율은 그 결과였다.

<2012년 볼티모어 오리올스 시절. 이 때까지 레이놀즈는 전형적인 공갈포였다(사진=위키미디어 커먼스, CC BY SA 2.0)>

메이브리 코치는 ‘라인드라이브 타구를 만드는 타격’을 강조했다. 레이놀즈의 몸에 배어 있던 공을 띄우는 스윙과는 지향점이 달랐다. 그는 레이놀즈에게 ‘배트가 스트라이크 존에 머무는 시간을 더 길게 하라’라는 조언을 건넸다. 그러나 변화는 바로 열매를 맺지 못했다. 2015년 레이놀즈는 8년 만에 20홈런 미만을 기록했다.

하지만 바닥에 부딪혔던 레이놀즈는 계속해서 그의 조언대로 연습을 이어갔다. 3년동안 메이브리 코치의 가르침을 따른 결과 뜬공 비중은 점차 줄어들고, 대신 라인드라이브 타구가 늘어났다. 또한 헛스윙하는 횟수도 점점 줄어들었다. 성과는 ‘변신 2년 차’였던 지난해부터 드러났다. 타율은 0.282를 기록해 데뷔 이래 처음 2할 8푼을 넘어섰고, 홈런 개수는 14개로 많지 않았지만 2루타를 만들어냈다. OPS(출루율+장타율)는 5년 만에 0.800을 넘어섰다.

올해는 3년간 이어온 변신이 달콤한 열매로 이어지고 있다. 레이놀즈는 지난 5월 9일(미국 시각) 시카고 컵스 상대로 시즌 32경기 만에 12호 홈런을 뽑아냈다. 앞으로 홈런 2개만 더 추가하면 2015년 기록을, 3개를 더 추가하면 2016년 기록을 넘어선다. 타율은 데뷔 이래 가장 높은 0.317에 OPS는 A급 타자의 상징인 1.000에 달한다.

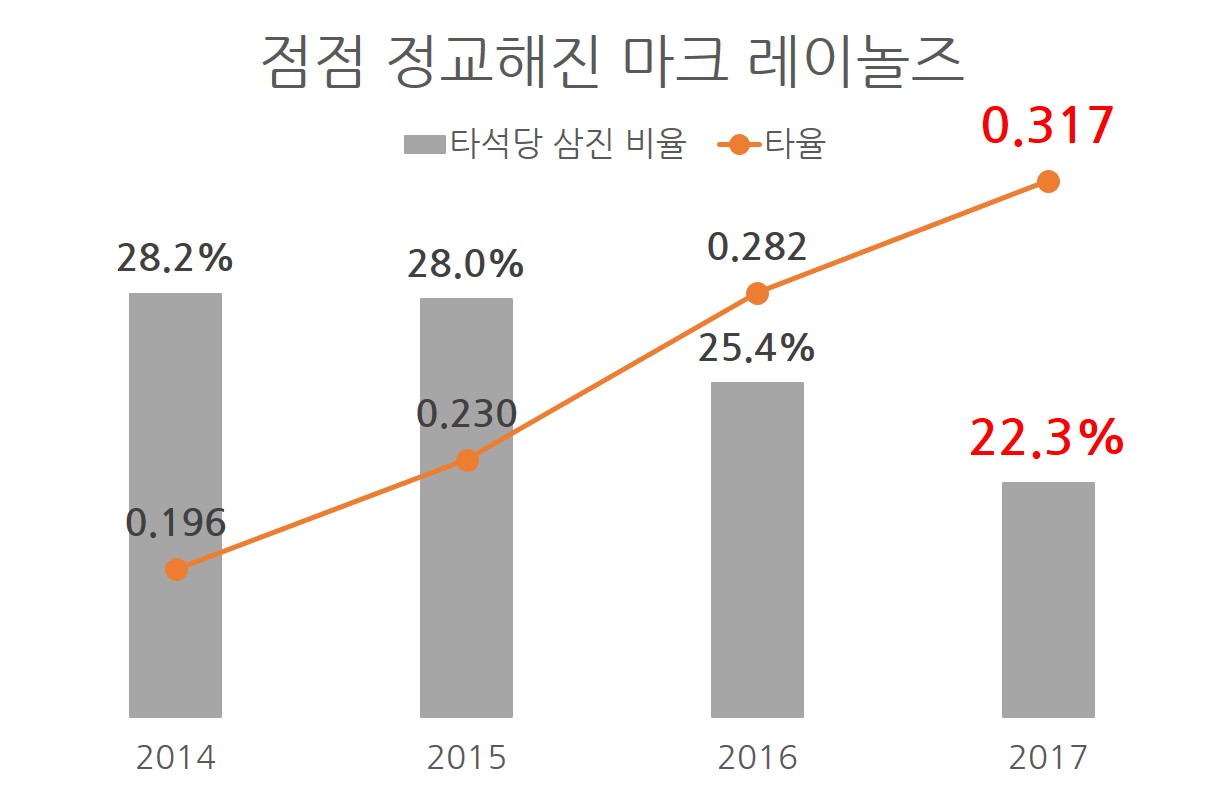

스윙 개조에 성공하면서 상상할 수 없던 수확도 하나 생겼다. 삼진을 당하는 횟수가 점점 줄어든 것이다. 올해는 39경기에서 35삼진을 당해 시즌 전체인 162경기로 환산하면 145개 페이스다. 통산 타석당 삼진 비율은 30%가 넘지만 올해는 22% 정도에 머물고 있다. 메이저리그 역대 삼진왕 기록을 세웠던 선수이기에 더욱 놀랍다.

<늘어난 타율과 줄어든 삼진, 레이놀즈는 점점 정교해졌다>

<늘어난 타율과 줄어든 삼진, 레이놀즈는 점점 정교해졌다>

이렇게 짜릿한 성공을 거두고 있지만, 불과 2달 전만 해도 그의 앞날은 어두웠다. 지난해 레이놀즈와 1년 계약을 맺었던 콜로라도는 그의 부활에 확신이 없었고, 그래서 지난겨울 메이저리그 재계약 대신 마이너리그 계약을 제안했다. 스프링캠프에는 초대를 받았지만, 메이저리그 로스터 보장은 없었다. 지금까지 39경기에 뛴 것도 원래 주전으로 예상됐던 선수들이 다쳐 팀이 울며 겨자 먹기로 기용한 것이 시작이었다. 그러나 대박이 터졌다.

레이놀즈가 승승장구하면서 콜로라도는 행복한 고민에 빠졌다. 콜로라도는 시즌 전 1루수와 좌익수로 뛸 수 있는 이안 데스몬드를 FA로 영입했다. 그가 부상에서 복귀하기 전 1루수는 레이놀즈, 좌익수는 헤라르도 파라였다. 애초에 콜로라도는 데스몬드가 복귀하면 1루수 레이놀즈+좌익수 데스몬드, 1루수 데스몬드+좌익수 파라의 2가지 라인업 계획을 짜고 있었다. 그러나 레이놀즈의 뜨거운 타격감 때문에 파라는 후보 선수로 전락했다. 얼마 뒤에는 좌익수 데이빗 달이 부상 복귀를 앞두고 있다. 레이놀즈, 달, 데스몬드 중 1명은 경기에 뛰기 어렵다. 1달 전이었다면 레이놀즈의 탈락이 확실했겠지만, 이제는 결과를 예상할 수 없게 됐다.

레이놀즈의 변신은 서두에 언급한, 지금 메이저리그에 유행하고 있는 ‘플라이볼 혁명’에 정반대되는 흐름이다. 야구에도 만병통치약은 없다는 것을 잘 보여주는 사례라고 할 수 있다. 이런 성공을 예상하지 못한 콜로라도 구단을 바보 같다고 손가락질하기는 어렵다. 10년 동안 공갈포로 살아온 타자가 이렇게 바뀔 것이라고 쉽게 알아보지 못하는 게 더욱 당연하다. 이래저래 야구에 정답이 없다는 것을 전성기가 한창 지났을 만 33세의 선수가 짜릿한 반전으로 보여주고 있다.

※ 참조 – MLB.com, Baseball Reference, Fangraphs, Baseball Savant (모든 기록은 5월 16일(미국 시각) 기준)

댓글 남기기