[야구공작소 양정웅] 지난 9월 1일, 프로야구 초창기 롯데 자이언츠의 중심타자이자 1984년 한국시리즈의 최우수선수(MVP)에 올랐던 유두열이 향년 59세로 세상을 떠났다는 비보가 날아왔다. 그는 ‘소총부대’로 통했던 80년대 롯데 타선에서 ‘용-용포(김용희-김용철)’와 더불어 장타를 기대할 수 있는 몇 안 되는 선수였다.

‘장타자 유두열’의 진면목이 가장 잘 드러난 것은 모두가 기억하는 1984년 한국시리즈였다. 당시 한국시리즈 최종전에서 역전 3점홈런을 기록한 유두열 덕분에 (당시 중계멘트를 인용하면) ‘완전히 대구로 넘어갈 뻔한 트로피가 부산항으로 돌아’올 수 있었다. 롯데에게 비극으로 기록될 뻔했던 1984년은, 그 한방으로 아름다운 추억으로 남게 되었다.

하지만 1984년의 후기리그가 유두열의 홈런처럼 마냥 아름다운 것만은 아니었다. 흔히 ‘비난은 순간이고 기록은 영원하다’로 기억되는 1984년의 타이틀 싸움은 경쟁자 혹은 외부자들의 ‘투견(鬪犬)’이나 다름없는 치열하면서도 지저분한 경쟁이었다. 웃지 못할 촌극의 대상이 된 타이틀은 타격왕과 도루왕. 그 중 타격왕 싸움은 9연속 고의4구를 비롯한 여러 극적인 요인들로 인해 아직까지도 인구에 회자되는 반면 도루왕 싸움은 어느새 빛 바랜 신문에서나 볼 수 있는 이야기가 되었다. 그러나 세간에 잘 알려지지 않은 도루왕 경쟁 역시 타격왕 싸움만큼이나 많은 뒷이야기를 품고 있다.

변수 1 : 배터리의 갈등이 불러온 나비효과

1984년 정규시즌을 보름 가량 남겨놓은 상황에서 타격 1위였던 삼성 라이온즈의 이만수는 2위 그룹과 2푼 이상 격차를 벌려놓았다(9월 7일 기준 1위 이만수 .341 / 2위 장효조 .320 / 3위 홍문종 .319). 팀의 타격코치도 “타격상은 틀림없을 것”이라 확신했다. 반면 도루왕 경쟁은 도루 한 개면 순위가 뒤바뀌는 혼전양상을 보였다. 흥미로운 것은 한치 앞도 예상하기 힘들었던 당시의 도루왕 경쟁에는 삼미 슈퍼스타즈의 집안 싸움이 엮여 있었다는 점이었다.

삼미는 1983년의 돌풍을 뒤로 하고 이듬해에는 다시 동네북으로 돌아왔다. 여기에는 전년도 각각 13.8과 4.1의 WAR(대체선수 대비 승리기여)를 기록한 에이스 장명부와 안방마님 김진우의 부진이 큰 지분을 차지하고 있었다. 주축 선수의 부진에 팀은 바닥으로 향했고 급기야 장명부가 김진우의 태도에 대한 불만으로 훈련 참가 중단을 선언하는 등 배터리 간의 갈등이 신문 지면을 통해 나타나기까지 했다.

두 선수 간의 갈등의 불꽃은 엉뚱하게도 도루왕 경쟁 중이던 타 팀 선수들에게 튀었다. 8월 30일 인천구장, 장명부는 롯데와의 홈 경기에 선발등판하여 9이닝 2실점 완투패를 기록했는데 이 경기에서 그는 같은 재일교포 홍문종에게 2도루를 허용한다. 이어 9월 12일 부산에서 다시 롯데를 만난 장명부는 승리는 챙겼으나 홍문종에게 3도루를 더 내준다. 덕분에 홍문종은 같은 날 도루 단 하나를 추가하는 데 그친 도루 선두 MBC 청룡의 이해창(31도루)을 한 개 차이로 따라붙는다(3위 김일권 28도루).

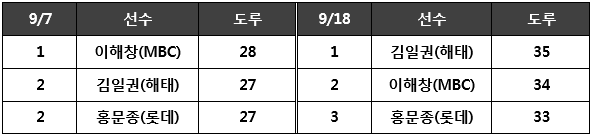

문제는 홍문종에게 눈 뜨고 이틀 동안 5도루를 허용한 삼미의 두 포수 김진우, 최영환이 ‘장명부의 재일교포 밀어주기’를 두고보지만은 않았다는 것이다. 이들이 정말로 ‘같은 값이면 한국 선수가 (도루왕이) 됐으면…’ 하는 생각을 가졌는지는 모르지만 어쨌든 광주에서 열린 해태 타이거즈와의 다음 2연전에서 삼미의 두 포수는 장명부 앞에서 도루 3위 김일권에게 7도루를 허용했다. (소설 <삼미 슈퍼스타즈의 마지막 팬클럽>을 인용하면) ‘홈에 앉은 채 총알 같은 송구를 2루에 날릴 정도’의 어깨를 가진 그 김진우가 연신 베이스를 훔치는 김일권을 방관한 것이다. 삼미의 ‘한•일 갈등’으로 인해 열흘 새 도루 순위는 다음과 같이 바뀌었다.

<1984년 9월 7일과 18일 도루순위 비교>

<1984년 9월 7일과 18일 도루순위 비교>

변수 2 : 후기리그 우승 트로피의 향방

MBC 청룡의 ‘쌕쌕이’였던 이해창(오른쪽). 바람처럼 빨랐고 바람처럼 거친 야구인생을 보낸 선수였다. (사진 = KIA 타이거즈)

MBC 청룡의 ‘쌕쌕이’였던 이해창(오른쪽). 바람처럼 빨랐고 바람처럼 거친 야구인생을 보낸 선수였다. (사진 = KIA 타이거즈)

8월 30일부터 9월 18일까지 홍문종에게 3경기 6도루, 김일권에게 2경기 7도루를 허용하고 삼미의 1984시즌은 막을 내렸다. 삼미와의 모든 일정이 진작 끝난 데다가 이 시점에서 잔여경기가 1경기만 남은 이해창은 도루왕이 사실상 무산되었고 반면에 김일권과 홍문종은 각각 4경기씩 남아있었기 때문에 도루왕 싸움을 계속해야 했다.

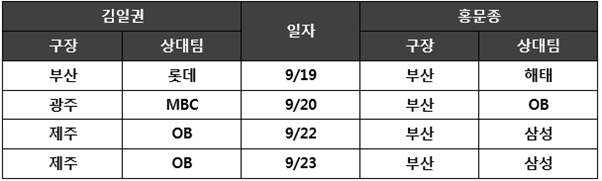

물론 둘에게도 변수는 있었다. 후기리그를 4경기만 남겨놓은 상황에서 아직 우승팀이 결정되지 않았던 것이다. 홍문종의 롯데는 우승을 위해 한 경기 한 경기가 소중한 상황이었기에 그의 개인 타이틀에 신경 써 줄 여유는 없었다. 김일권의 해태는 비록 우승과는 거리가 있었지만 잔여경기 동안 당시 1, 2위 팀이던 롯데와 OB를 만나는 일정이었기 때문에 이기기 위해서 기를 쓰고 덤빌 두 팀을 상대로 김일권이 얼마나 출루에 성공할지가 미지수였다.

김일권과 홍문종의 잔여경기 일정

김일권과 홍문종의 잔여경기 일정

9월 19일. 이해창이 휴식을 취하는 가운데 부산에서 열린 해태-롯데전에서는 해태 투수 방수원의 1루 견제 악송구로 인해 홍문종이 도루기회를 차단당하는 등의 노골적인 견제로 인해 김일권, 홍문종 모두 도루를 기록하지 못했다. 김일권 35도루, 이해창 34도루, 홍문종 33도루.

9월 20일. 김일권은 또 도루를 기록하지 못했다. 상대였던 이해창은 김일권 앞에서 보란 듯이 2도루를 추가하며 다시 선두로 등극했다. 홍문종은 팀도 패배하며 우승 확정을 미룬 데다가 본인 역시 도루를 추가하지 못했다. 김일권 35도루, 이해창 36도루, 홍문종 33도루.

9월 22일. MBC는 모든 일정이 끝났고 김일권은 OB 베어스와의 2연전, 홍문종은 삼성과의 2연전이 남아있었다. 타격 2위였던 홍문종은 1리 차 타격 1위 이만수의 삼성의 견제 탓에 타격왕의 꿈을 사실상 접을 수밖에 없었다. 이만수의 타격왕 등극을 돕기 위해 삼성은 고의4구로 홍문종이 안타를 칠 수 있는 기회 자체를 봉쇄해버린 것이다. 하지만 역설적이게도 이 상황이 호재가 되어 홍문종은 삼성과의 2연전 내내 출루가 보장되었다. 이날 5번의 고의4구를 얻어낸 홍문종은 삼성 내야진의 방관에 가까운 수비를 틈타 3개의 도루를 추가하는 데 성공했다.

그러나 이렇게 열심히 뛰고도 홍문종은 이 날 도루 순위 역전에 실패했다. 롯데와 마찬가지로 역시 우승을 노리던 OB가 김일권에게 ‘승리와 도루를 교환했다’는 의혹을 사면서 김일권에게 무려 4도루나 헌납한 것이다. 애초에 이길 생각이 크지 않았던 해태와 애초에 도루왕의 이름은 중요하지 않았던 OB의 ‘동상이몽(同床異夢)’이 만들어 낸 결과였다. 김일권 39도루, 이해창 36도루, 홍문종 36도루.

9월 23일, 전날 삼성의 ‘야바위 게임’을 보고 전투 의욕을 상실한 OB를 상대로 김일권은 2도루를 기록하며 시즌을 마감했다. 같은 시각, 홍문종은 4연속 출루에 성공했다. 그러나 상대의 노골적인 타격왕 저지에 의욕이 떨어진 탓인지 이날 홍문종은 단 한 개의 도루도 기록하지 못하고 팀의 우승에 만족해야만 했다. 김일권 41도루, 홍문종 36도루, 이해창 36도루. 장장 20여 일을 끌어온 도루왕 경쟁의 끝이었다.

‘원조 대도(大盜)’ 김일권. 폭발적인 스피드로 3년 연속 도루왕에 등극했다. (사진 = KIA 타이거즈)

‘원조 대도(大盜)’ 김일권. 폭발적인 스피드로 3년 연속 도루왕에 등극했다. (사진 = KIA 타이거즈)

‘타이틀 만들기’의 결말

1984년 후기리그에 벌어진 치열한 도루왕 경쟁의 가장 큰 피해자는 이해창이었다. 후기리그를 도루 1위로 시작한 이해창은 후반기 21번이나 루를 훔쳤지만 그에게는 도루를 밀어줄 선수도, 방관할 상대팀도 없었다. 동료선수들이 이해창의 도루실패 후 단체로 심판에게 항의하는 해프닝도 있었지만 도루왕이라는 타이틀에 걸린 더 큰 변수들을 넘어서기에는 역부족이었다. 팀 성적조차 좋지 않았던 그에겐 프로야구 1,000호 홈런 기념으로 황금배트를 받은 것이 위로가 되었을까.

홍문종은 초기에 장명부의 밀어주기로 많은 도루를 추가하며 경쟁에 가세했지만 결국 여러 사정으로 인해 도루왕을 비롯한 공식 타이틀을 한 개도 차지하지 못하는 불운을 겪었다. 이후 그는 86년에도 39도루를 기록하지만 역시 해태 선수였던 서정환에게 4개 차로 밀리며 또 다시 2위에 머물렀다. 팀이 후기리그 우승과 한국시리즈 우승을 차지했고 도루왕 경쟁자들 중 유일하게 골든글러브를 수상하긴 했으나 여전히 그는 ‘피해자’로 팬들의 기억 속에 남아 있다.

김일권은 출루율이 경쟁자 중 가장 낮은 .309에 불과하였으나 후기리그에만 38도루, 특히 9월 13경기에서 14도루를 기록하며 자신이 ‘역전의 명수’ 군산상고 출신임을 증명했다. 하지만 그가 전반기 단 14경기 3도루만 기록하게 된 원인이었던 이른바 ‘불고기 화형식’이 이후 그의 커리어에 악영향을 끼쳐 태평양에서 부활하기 전까지 많은 부침을 겪었던 것을 생각하면 “영광의 시간은 짧았고, 고통과 번뇌의 시간은 길었다”가 그의 1984시즌에 어울리는 문장일 것이다.

KBO 리그 35년을 돌이켜보면 ‘만들어진 타이틀’은 알게 모르게 새드 엔딩을 가져왔다. 1984년의 이만수가 그랬고, 1992년의 송진우가 그랬으며, 또한 2009년의 박용택이 그러했다. 선수 간, 혹은 팀 간의 갈등과 기타 사정으로 인해 의도적으로 밀어준 기록들은 승부조작이나 다름없기 때문이리라. 이에 대해 과거 명기자로 이름을 날린 고(故) 이종남 기자의 저서 <사람 좋으면 꼴찌>에서 그가 타이틀 밀어주기에 대해 취한 생각을 인용하는 것으로 이에 대한 정리를 갈음하고자 한다.

“프로야구란 선수가 제 자신의 건강증진을 위한 운동이 아니다. 최선을 다한 플레이로 팬들에게 좋은 모습을 보여주는 데에 뜻이 있다. (중략)자신에게 득이 될 것이 손 안에 들어왔다고 해서 뒤꽁무니를 빼는 것은 팬들을 의식하지 않는 이기주의일 따름이다. 제 욕심에 어두워 팬들을 외면하는 선수에게 누가 박수를 보내겠는가.”

기록 출처 : KBO 연감, KBO 레코드북, 스탯티즈

댓글 남기기